Interview du professeur Alain Fisher

Alain Fischer, La Jaune et la Rouge est heureuse et fière de vous accueillir pour une interview sur vos travaux de médecin et de scientifique, qui ont permis de réaliser la première thérapie génique sur des enfants atteints d’une déficience du système immunitaire, le DICS lié à l’X.

Alain Fischer, La Jaune et la Rouge est heureuse et fière de vous accueillir pour une interview sur vos travaux de médecin et de scientifique, qui ont permis de réaliser la première thérapie génique sur des enfants atteints d’une déficience du système immunitaire, le DICS lié à l’X.

Votre notoriété dans la communauté scientifique et médicale internationale est très importante, et vous avez publié vos résultats sur l’aboutissement de votre recherche dans la célèbre revue Science, il y a un an.

Vous êtes chef de service à l’hôpital Necker-Enfants malades, directeur d’une unité de recherche de l’Inserm, directeur du conseil scientifique de la Fondation pour la recherche médicale, dont Pierre Joly, son président, a écrit un article très remarqué sur les perspectives de la recherche médicale dans le numéro de notre revue de février 2001.

Avant de répondre aux questions sur les aspects théoriques et cliniques de vos travaux, voulez-vous nous rappeler votre carrière ?

J’ai une double formation, médicale et scientifique. De profession, je suis médecin et sur le plan médical j’ai essentiellement été formé à la pédiatrie. Je suis devenu chef du service qui s’appelle » Unité d’Immunologie et d’Hématologie pédiatrique « . Cette structure accueille à l’hôpital Necker-Enfants malades des enfants atteints de maladies du sang, maladies génétiques ou maladies acquises.

En parallèle, j’ai acquis une formation scientifique, à travers des études théoriques et surtout, en travaillant dans des laboratoires, dans le domaine de l’immunologie en Grande-Bretagne et ensuite à Paris, à l’hôpital Necker, au sein de l’Unité Inserm que je dirige maintenant et dont l’objectif de recherche est résumé dans son titre » Développement normal et pathologique du Système immunitaire « .

Cette unité s’intéresse à la façon dont le système immunitaire se développe et fonctionne. Nous étudions les anomalies héréditaires du système immunitaire avec le double objectif de les considérer comme modèle et d’en améliorer le traitement.

Pouvez-vous expliquer le déficit immunitaire lié à l’X à des néophytes ?

Le système immunitaire est complexe. La défense contre les infections est constituée de toutes sortes d’armes, quasiment au sens propre : des cellules produisant des molécules. Il existe une série de maladies rares, qui affectent chez l’enfant le fonctionnement des cellules du système immunitaire, de gravité variable.

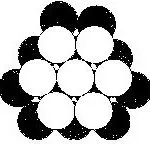

Parmi les maladies les plus graves, il y a un groupe de pathologies que l’on appelle les déficits immunitaires combinés sévères (DICS ou SCID en anglais). C’est un ensemble de maladies toutes très rares puisque globalement elles représentent 1 cas pour 75 000 naissances (environ 10 cas par an en France). Ces maladies ont en commun d’entraîner un défaut complet de développement des lymphocytes T qui sont les cellules principales (parfois appelées chefs d’orchestre) des réponses immunitaires.

De ce fait, les enfants développent des pathologies infectieuses extrêmement sévères, d’où le nom des maladies. Ces enfants, en absence de traitement, meurent d’infections très graves dès leur première année de vie.

Aujourd’hui on a identifié 9 formes de DICS par des travaux de recherche en immunologie génétique. Parmi toutes ces formes, la moins rare puisqu’elle représente la moitié des cas est le DICS lié à l’X. Lié à l’X, signifie que le gène est situé sur le chromosome X, les mères sont conductrices et seuls les garçons sont touchés. (La probabilité chez une femme pour que les gènes portés par les deux chromosomes soient mutés est quasi nulle.)

Le DICS lié à l’X se définit par l’absence de lymphocytes T et de lymphocytes natural killer (NK). Ces cellules NK jouent un rôle moins important dans l’immunité anti-infectieuse mais sont probablement impliquées, bien que l’on n’en soit pas encore totalement sûr, dans la défense contre les maladies infectieuses virales et contribuent probablement à tuer les cellules tumorales. La localisation du gène sur le chromosome X a été effectuée par G. de Saint-Basile dans notre groupe.

Puis, de façon un peu fortuite, une équipe américaine s’est aperçue qu’un gène qui était déjà connu depuis un an, situé dans la » bonne » région du chromosome X, était muté chez ces malades. Ce gène permet la fabrication d’une protéine qui est exprimée à la surface des précurseurs des lymphocytes et constitue un élément de récepteurs pour des cytokines, des substances transmettrices des signaux entre cellules. Cette protéine s’appelle gamma c.

Considérant le faible nombre de cas, pourquoi avez-vous choisi de travailler sur cette maladie ?

Nous avons étudié cette maladie bien avant que le concept de thérapie génique ne soit à l’ordre du jour. Dans notre unité, notre démarche consiste à comprendre la physiopathologie et les mécanismes moléculaires des maladies. Il y a deux objectifs :

- un objectif d’acquisition de connaissances : utiliser ces modèles naturels que l’on connaît chez l’homme ou parfois chez l’animal (à titre d’anecdote, il existe un chien atteint de la même maladie) pour comprendre les mécanismes moléculaires sous-tendant les fonctions du système immunitaire ;

- un objectif médical : utiliser cette connaissance pour mieux diagnostiquer, et éventuellement mieux traiter, ce qui nous mènera à la thérapie génique.

Cela fait très longtemps que nous travaillons sur cette maladie. Un article a été publié à l’hôpital Necker en 1978, décrivant certains aspects de cette pathologie. Au-delà de cette description, nous avons travaillé sur des aspects génétiques, et dans le début des années quatre-vingt nous avons entrepris de localiser le gène. Nous avons accompli beaucoup de travail fondamental. James Di Santo, chercheur d’origine américaine qui travaille maintenant à l’Institut Pasteur, a créé un modèle de souris (dit » knock-out ») analogue à la maladie humaine.

Par recombinaison homologue, il a inactivé le gène qui code pour cette protéine chez la souris. Il a donc généré des souris déficientes. Là aussi avec deux objectifs : comprendre – ce qui est plus facile chez la souris que chez l’homme évidemment – à quoi sert cette protéine dans le développement des lymphocytes. Cette souris a également servi de modèle pour la thérapie génique. Tous ces travaux ont précédé des essais cliniques. Ils ont contribué à identifier la fonction précise de la protéine gamma c et à comprendre ainsi pourquoi cette maladie est un bon modèle pour la thérapie génique.

Peut-on constater l’absence de cellules T dès la naissance ?

Oui, même si le diagnostic n’est pas toujours fait à la naissance. S’il n’y a pas d’histoire familiale, ce qui est le cas dans la plupart des familles, il faut malheureusement attendre que les enfants développent des infections, pendant quelques mois, pour le constater. En moyenne, le diagnostic est fait entre l’âge de trois et six mois.

Dans les heures qui suivent la naissance, que constate-t-on sur une analyse de sang ?

Si l’on fait très attention, on peut, par un examen de sang, mettre en évidence le défaut de lymphocytes T. Une approche systématique serait cependant lourde. In utero, il n’y a pas d’infections, sauf cas exceptionnel. Le passage des immunoglobulines de la mère vers l’enfant protège au moins partiellement l’enfant. Ensuite, pour beaucoup de micro-organismes, pour lesquels les immunoglobulines ne jouent pas un rôle protecteur important, il faut un certain temps pour que la pathologie se développe, de quelques semaines à quelques mois après contact avec ces micro-organismes.

De plus, le système immunitaire est extrêmement complexe. Les lymphocytes sont très importants car ils représentent l’immunité spécifique d’antigène, mais il existe encore un autre type de réponse, l’immunité innée, liée aux cellules phagocytaires (polynucléaires et macrophages) qui jouent un rôle dans la défense antibactérienne notamment. Ce rôle existe même en l’absence de cellules T. Les enfants atteints de ce type de DICS disposent de ce type d’immunité, ils ne sont pas complètement dépourvus de défenses.

A‑t-on identifié d’autres maladies génétiques que le DICS dans le domaine du système immunitaire ?

On estime aujourd’hui qu’il existe une centaine de maladies différentes et sur ces 100 maladies, on connaît à ce jour les mécanismes génétiques d’environ 70.

Vous avez parlé des souris K.-O. Ont-elles été la preuve finale que la mutation de ce gène était responsable de cette maladie ?

Cela l’a confirmé, mais on savait déjà qu’il y avait une relation de cause à effet entre la mutation du gène et la maladie. D’une part, sans aucune exception tous les patients portaient une mutation de ce gène. D’autre part, les expériences de transfert du gène in vitro dans des cellules corrigent le déficit fonctionnel.

Pouvez-vous expliquer la thérapie génique en général, et plus particulièrement appliquée au DICS ?

Pourquoi nous sommes-nous intéressés à cette maladie si rare ? Une fois que nous avons compris ce qu’était la fonction de la protéine gamma c, nous nous sommes rapidement aperçus que cette maladie était un modèle privilégié pour la thérapie génique, peut-être le meilleur modèle que l’on puisse imaginer. Cela fait appel à un certain nombre de notions sur la thérapie génique en général, et en particulier sur la thérapie génique appliquée au système hématopoïétique, le système des cellules sanguines.

Le Professeur Alain Fischer entouré de Sylvie Delassus et Pierre Zervudacki dans les salons de la Maison des X.

La thérapie génique des cellules sanguines est attractive parce que l’accès à la moelle osseuse, l’usine productrice des cellules sanguines, est aisé. La moelle osseuse contient des cellules souches capables de donner naissance à toutes les lignées sanguines et dotées de la capacité d’auto-renouvellement. Cela signifie, en théorie, que si l’on est capable de transférer le gène dans les cellules souches hématopoïétiques, l’effet, si le gène est répliqué lors de la division des cellules, durera toute la vie. C’est un atout extraordinaire par rapport à de nombreux autres systèmes où les cellules souches ne sont pas connues. On a donc très tôt reconnu que le système hématopoïétique était particulièrement intéressant, ce qui explique que les premiers essais de thérapie génique aient concerné ces cellules.

La réalité est beaucoup moins rose. En effet, pour obtenir l’insertion du transgène, il faut utiliser un système de vecteur, pour que le gène pénètre dans la cellule. Puis, le gène s’intègre dans un chromosome et peut être répliqué à chaque cycle cellulaire. Aujourd’hui, le seul système efficace, et qui soit utilisable en clinique, consiste à utiliser des rétrovirus modifiés à partir de virus qui provoquent des leucémies chez la souris. Ce sont des rétrovirus qui ciblent préférentiellement les cellules hématopoïétiques et permettent l’infection et l’intégration du matériel génétique porté par le rétrovirus dans le génome de la cellule.

Le problème est que cet effet n’est observé que dans les cellules en division. Or les cellules souches hématopoïétiques, à un moment donné, sont, pour 99,9 % d’entre elles, au repos. La différence entre une cellule qui se divise et une cellule qui ne se divise pas concerne la membrane nucléaire. Dans une cellule qui ne se divise pas la membrane nucléaire est intacte et le matériel génétique des rétrovirus ne peut pas la traverser. Certains types de rétrovirus le peuvent, le HIV le fait très bien, mais pas les rétrovirus d’origine murine. Alors que, dans une cellule en division, la membrane nucléaire est temporairement disloquée, et donc le matériel génétique du virus passe. Ainsi, la théorie est superbe, mais en réalité ça ne marche pas.

C’est là qu’intervient la notion de DICS qui est une situation privilégiée pour laquelle l’obstacle que je viens de mentionner joue moins, ou peut-être pas du tout. Ceci en raison d’une combinaison de trois facteurs :

- la fonction de la protéine gamma c, lorsqu’elle est exprimée à la surface, est d’induire, après liaison du ligand (une cytokine, la clé dans une serrure si vous voulez), des signaux de survie des cellules et de prolifération et peut-être de différenciation mais cela est moins sûr. Ce qui veut dire que dans un contexte où l’on a un système de transfert de gène peu efficace, ce qui est le cas, les cellules qui expriment gamma c disposent d’un avantage de prolifération sur les cellules non corrigées. Même s’il n’y en a pas beaucoup, elles vont proliférer ;

- les précurseurs de lymphocytes T se divisent énormément. Donc à partir d’un tout petit nombre de cellules, on peut en générer des centaines de millions ;

- une fois ces lymphocytes T développés, ils ont une très longue durée de vie. Ils vont persister chez ces individus, a priori, des années, voire des dizaines d’années. Ce qui veut dire que même un système de transfert de gène peu efficace conduit à la présence temporaire de précurseurs cellulaires corrigés. L’effet, c’est-à-dire la correction du déficit en lymphocytes T, peut persister des années, voire des dizaines d’années.

C’est la compréhension de ces trois raisons (fonction de la protéine gamma c, capacité proliférative des précurseurs, longue durée de vie des cellules) qui constitue le facteur clé. Cela a permis d’émettre l’hypothèse que cette maladie était une maladie modèle pour la thérapie génique. Il est satisfaisant d’observer que cette hypothèse a reçu confirmation en étudiant un malade particulier.

Cela montre que, parfois, l’étude fine chez un seul malade peut apporter des informations cruciales. En effet, chez un patient atteint de DICS lié à l’X, nous avons observé que malgré le fait qu’il ait hérité de sa mère une mutation délétère du gène empêchant la protéine gamma c de s’exprimer, il avait fabriqué des lymphocytes T. On a pu démontrer que les lymphocytes T de cet enfant ne portaient pas la mutation, parce qu’un événement extrêmement rare, une mutation spontanée, avait corrigé l’anomalie. Cette correction a dû intervenir dans un seul précurseur de lymphocytes T.

Ce qui s’est passé chez cet enfant, c’est une forme de thérapie génique naturelle, partielle (insuffisante pour guérir la maladie de l’enfant), dont l’effet fut stable pendant cinq ans. Ainsi, la thérapie génique naturelle d’une seule cellule a permis de corriger partiellement la maladie de cet enfant. C’était une démonstration claire de l’hypothèse formulée au préalable. Pour nous, cette observation a été la clé pour enclencher le mouvement vers l’idée que cela valait la peine d’explorer cette maladie comme modèle pour la thérapie génique.

Dans les autres cas que vous avez évoqués, où il faudrait absolument corriger les cellules souches pour que la thérapie soit durable, est-ce que les vecteurs HIV pourraient résoudre le problème ? Est-on sur la bonne voie ?

Une solution possible, ce sont les fameux vecteurs HIV ou d’une manière générale les lentivirus. C’est une autre catégorie de rétrovirus dont une propriété est très intéressante : leur copie en ADN, le » provirus « , une fois fabriqué dans la cellule, peut traverser la membrane nucléaire. Récemment, un chercheur de l’Institut Pasteur a montré qu’une séquence très particulière de ce virus était impliquée dans ce transfert. Il est donc essentiel que cette séquence soit là pour permettre l’intégration du gène thérapeutique dans des cellules au repos, donc dans des cellules souches hématopoïétiques ou autres.

Cela marche au laboratoire ainsi que lors de greffes de cellules souches hématopoïétiques humaines in vivo sur des souris immunodéficientes. Mais ce que l’on ne sait pas aujourd’hui, c’est si cela sera efficace chez l’homme, cela n’a évidemment pas été fait. On ne sait pas non plus si ce procédé est efficace dans des modèles animaux proches de l’homme, c’est-à-dire les singes, étape absolument indispensable pour tester si ce que l’on observe dans d’autres conditions expérimentales s’avère réellement efficace, et surtout non dangereux. Il est clair qu’en utilisant des vecteurs lentiviraux, on évoque des risques possibles plus importants qu’avec d’autres types de vecteurs, par recombinaison et génération de nouveaux virus qui s’avéreraient dangereux. Cependant, les virus utilisés sont largement modifiés et ne contiennent que peu d’éléments génétiques du virus sauvage. On en est aux vecteurs de troisième génération.

Avant toute application clinique, il faut démontrer dans un modèle animal proche de l’homme (les primates) que ces vecteurs sont à la fois sûrs et efficaces. C’est une voie de recherche très intéressante mais on ne peut pas considérer qu’il s’agisse de la seule voie et qu’il faille tout investir dans cette stratégie. Il y a d’autres approches possibles : utiliser des enveloppes virales pour lesquelles les cellules souches ont beaucoup plus de récepteurs afin d’augmenter le taux d’infection des cellules souches. Récemment, une équipe américaine a montré que l’enveloppe d’un virus, qui infecte naturellement les chats, permet une infection de cellules souches humaines à un taux très élevé.

Une autre façon d’avancer pourrait venir des recherches fondamentales sur la connaissance des cellules souches. Si demain (ce n’est qu’une hypothèse), on était capable d’induire au laboratoire la prolifération des cellules souches, sans qu’elles perdent leur capacité de différenciation multipotente et d’autorenouvellement, ce serait la façon la plus élégante de vaincre le problème. On ne sait pas le faire aujourd’hui mais cela montre à quel point la thérapie génique dépend de recherches fondamentales. C’est par la connaissance des propriétés des cellules souches -, l’exemple que je prends est celui des cellules souches hématopoïétiques mais on pourrait généraliser à d’autres systèmes cellulaires -, que la thérapie génique est susceptible de progresser.

Est-ce que les cellules souches hématopoïétiques embryonnaires pourraient être une cible ? En effet, le système embryonnaire est en plein développement et en expansion et la proportion de cellules souches hématopoïétiques en cycle est plus importante.

Sans remonter jusqu’à l’embryon, les cellules souches de sang du cordon ont des capacités de prolifération supérieures. On ne sait pas encore très bien tester leur capacité d’autorenouvellement. Ce n’est pas facile, car ces cellules sont en très petit nombre.

En théorie, on pourrait utiliser les cellules embryonnaires pour le transfert de gène, mais leur utilisation thérapeutique ne pourrait se pratiquer que sous forme de greffes à d’autres individus. On entre dans la problématique de la transplantation, du rejet de greffe, etc. Peut-être résout-on une difficulté, mais on en crée une autre et alors autant utiliser des cellules saines.

Vous avez fait cette » greffe de gène » comme disent les médias, par opposition à une greffe de moelle. Pourquoi ?

Le traitement classique de ces maladies que l’on appelle les DICS, depuis trente ans, consiste en la greffe de moelle osseuse. Le principe est simple : apporter au malade des cellules hématopoïétiques génétiquement normales susceptibles de donner naissance à des lymphocytes T. Le rationnel est simple et sans faille. Il y a deux situations. La première, malheureusement minoritaire, est celle de patients qui ont dans leur famille, et plus spécifiquement dans leur fratrie, un frère ou une sœur qui partage les mêmes antigènes d’histocompatibilité HLA.

La probabilité pour un frère ou une sœur est de 1 sur 4. Dans cette situation de compatibilité HLA, la greffe de moelle est efficace, il n’y a pas besoin de penser à une thérapie génique. Les résultats sont excellents. Néanmoins, considérant la taille moyenne des fratries, en tout cas dans les pays occidentaux, la probabilité pour un enfant malade d’avoir un frère ou une sœur sains et HLA identiques est faible. En pratique, cela représente moins de 20 % des cas. Pour les autres, depuis presque vingt ans, on a recours à un autre type de greffe. On utilise des donneurs qui ne sont pas HLA identiques. Soit des donneurs compatibles non apparentés issus de la population générale, soit des parents qui sont partiellement compatibles. Ces greffes ne marchent pas si mal mais pas dans tous les cas.

Aujourd’hui, dans les meilleures conditions, il y a environ 7 chances sur 10 qu’un enfant qui a ce type de maladie survive. Cela veut dire que 3 sur 10 décèdent de complications de la greffe ou de problèmes infectieux. Il y a une deuxième limite à ce type de thérapeutique : plus de la moitié des patients qui vont survivre souffrent d’un déficit immunitaire persistant qui nécessite au minimum de recevoir des injections d’immunoglobulines. En effet, pour des raisons non comprises, on ne reconstitue pas la production d’immunoglobulines. De plus, certains patients, au cours du temps, voient leur fonction des lymphocytes T décliner. Le résultat est donc médicalement insuffisant.

Cela justifie les efforts pour faire mieux si l’on peut, par la thérapie génique. Aujourd’hui nous avons démontré que cette dernière était efficace, nous n’avons pas démontré que ce traitement est supérieur à la greffe de moelle. Pour cela il faudrait effectuer des études sur un très grand nombre de malades, ce qui, vu la rareté de la maladie, est quasi impossible.

L’essai clinique que nous avons entrepris a débuté il y a un peu plus de deux ans, en 1999. Il a été proposé pour des enfants qui n’avaient pas de donneurs de moelle HLA identiques.

Ces enfants ont-ils besoin de soins particuliers ?

Quatre enfants ont bénéficié de ce traitement. Le recul atteint de quinze à vingt-sept mois pour le plus vieux. Ces enfants ont un système immunitaire qui est fonctionnel, ce qui veut dire qu’ils n’ont pas besoin de traitement. Ils peuvent vivre normalement avec leurs parents, ils s’infectent comme des nourrissons du même âge, mais sans problèmes particuliers. Aucune précaution particulière n’est prise dans leur vie quotidienne. Simplement, ils sont surveillés régulièrement, tous les six mois maintenant. Nous nous assurons qu’ils vont bien et par une prise de sang nous étudions les populations lymphocytaires : est-ce que le transgène est toujours présent, est-ce qu’il s’exprime, c’est-à-dire produit la protéine, est-ce que les lymphocytes sont toujours présents, en quantité normale ?… À ce jour aucun déclin du nombre de lymphocytes n’a été observé. Cependant, deux mécanismes pourraient induire leur décroissance :

- la perte d’expression, la transcription cessant par méthylation du transgène. On ne l’a pas observé mais on sait que cela peut survenir ;

- la disparition des précurseurs corrigés. Petit à petit dans ce cas, tous les lymphocytes T disparaîtront. C’est concevable mais l’espoir réside dans le fait que la durée de vie des lymphocytes T est telle que cet effet mette des dizaines d’années à survenir, ce qui serait alors sans importance. Il y a même l’espoir que des précurseurs continuent à fabriquer des lymphocytes pendant de nombreuses années.

Dans le cas le moins favorable, est-ce qu’un nouveau traitement suffirait ?

Deux hypothèses : soit on refait un traitement par transfert de gène en pensant qu’il sera plus efficace que ce qu’on savait faire en 1999–2000, car il y a des progrès en vectorologie et dans les autres domaines. Soit, » au pire « , on peut effectuer une allogreffe classique même si ce n’est pas très tentant.

Comment résumer le processus de thérapie génique ?

On prélève la moelle osseuse de l’enfant, ce qui consiste, avec des trocarts, sous anesthésie générale, à piquer les os du bassin, à aspirer la moelle osseuse. On aspire tout bien sûr, pas seulement les cellules souches, qui représentent environ 1 cellule sur 100 000. On ne sait pas sélectionner les cellules souches mais on sait sélectionner les précurseurs, c’est-à-dire les 2 à 3 % des cellules les plus jeunes, les plus immatures, qui retiennent un marqueur membranaire qui permet de les trier. Ce sont ces cellules que l’on infecte au laboratoire avec le vecteur, ce qui prend quelques jours. Ensuite on les réinjecte au patient.

L’expression du gène dans les cellules du patient s’observe après quelques jours. La différenciation du système immunitaire prend quelques semaines.

Un traitement de ce type implique des équipes de recherche et d’intervention clinique. Quelles sont les compétences particulières requises et les structures de vos équipes ?

Globalement, cela inclut quatre structures distinctes mais intégrées : plusieurs personnes travaillent à la fois dans plusieurs de ces structures. Chaque structure a une fonction spécifique. Il y a une unité clinique, où sont hospitalisés les malades, il y a une unité de recherche de l’Inserm où s’est développée la recherche sur la maladie elle-même. Les deux autres structures sont hospitalières. L’une est un laboratoire hospitalier de diagnostic des maladies où l’on applique les connaissances de la recherche pour diagnostiquer les maladies et effectuer tous les tests de suivi de la thérapeutique. C’est un laboratoire très important contigu de notre unité de recherche. Le médecin qui le dirige, le docteur Françoise Le Deist, est également chercheur. La 4e structure, le laboratoire de thérapie cellulaire et génique, dont est responsable le professeur Marina Cavazzano-Calvo, est le lieu où est effectué le transfert de gène. Ce laboratoire développe les procédés de thérapie génique.

Cette organisation reflète les compétences diverses nécessaires. D’une manière plus générale, il est évident que la recherche en thérapie génique jusqu’aux essais cliniques nécessite une multitude de compétences, ce qui en fait à la fois le charme et la complexité : compétence en virologie, en vectorologie, pour les vecteurs non viraux en chimie, en génétique, en biologie moléculaire, en immunologie, en pharmacologie, et en… médecine.

J’en oublie sûrement mais vous voyez qu’une série de savoir-faire est indispensable et qu’une personne seule ne peut y arriver.

Cela explique sans doute les difficultés de la thérapie génique. Il n’est pas facile de constituer des équipes pluridisciplinaires, qui ne sont pas forcément localisées au même endroit, même si l’on peut travailler au sein de réseaux.

Combien y a‑t-il d’équipes similaires en France et dans le monde ?

C’est difficile à dire. Dans ce domaine précis de DICS, nous sommes les seuls en France. Il y a d’autres équipes dans le monde, une à Londres, une en Italie, et trois ou quatre aux États-Unis. Ce ne peut être qu’un petit nombre puisque ce sont des maladies rares. Même si ce sont des maladies modèles tout à fait extraordinaires, il faut quand même qu’il y ait des malades à traiter.

Comment sont financées ces recherches ?

En premier lieu, par l’Inserm, et aussi par d’autres contrats publics provenant des ministères de la Recherche et de la Santé, des universités, de la Communauté européenne. En second lieu, les associations caritatives, surtout l’AFM, jouent un rôle non négligeable et contribuent de façon souple et importante à l’ensemble de cette recherche.

La technologie nécessaire est-elle lourde et complexe ?

On utilise un système de purification des précurseurs hématopoïétiques, d’enrichissement, qui est un système de billes magnétiques sur lesquelles sont fixés les anticorps. Ces appareils ont été mis au point pour les greffes de moelle osseuse dont j’ai parlé précédemment. Nous utilisons aussi des appareils classiques de laboratoires. Une difficulté réside dans la mise au point de protocoles utilisant de nombreux réactifs qu’il faut valider un par un, puis ensemble.

À quel moment du développement embryonnaire peut-on détecter une pathologie génétique ?

Dès que l’on peut avoir accès à des cellules de l’embryon ou du fœtus. Comme on explore l’ADN, il n’est pas nécessaire que les cellules soient développées ou différenciées pour chercher une mutation d’un gène, dans le cadre d’une maladie monogénique. On peut identifier la mutation sur une seule cellule par un diagnostic pré-implantatoire, qui peut se faire dans des cas très particuliers. À partir d’un embryon obtenu par fécondation in vitro, on prélève une cellule à un stade très précoce. On peut ainsi savoir si les embryons testés seront porteurs de la mutation et ainsi sélectionner puis réimplanter les embryons indemnes. C’est un exemple évidemment extrême, fruit des progrès des technologies de biologie moléculaire.

Classiquement, le diagnostic prénatal qui est fait pour les maladies génétiques graves se fait entre 8 et 10 semaines par biopsie par voie basse. On prélève des cellules de placenta puisque le placenta contient des cellules embryonnaires. On fait l’analyse en quelques jours et l’on peut savoir si la mutation est présente ou non.

Le diagnostic prénatal concerne-t-il la plus grande partie des familles à risque ?

C’est difficile à dire. Par définition, celui-ci ne peut être proposé que s’il y a déjà eu un cas dans une famille. Est-ce que l’information est toujours donnée convenablement aux familles, de telle manière que, pour les familles qui le souhaitent, car c’est ensuite un choix, un tel diagnostic soit réalisé, je ne suis pas le mieux placé pour répondre. Il faudrait demander aux généticiens. Il y a parfois des problèmes de compréhension. Parfois les médecins pensent qu’ils ont assez expliqué les problèmes, les risques, etc., mais on s’aperçoit au bout du compte que les gens n’ont pas compris et n’osent pas toujours poser des questions. On croit que l’information est passée et elle n’est pas passée. Mais je pense qu’en France, dans l’ensemble, l’information est assez bien assurée.

Et l’éthique ?

Quitte à vous surprendre, je vous dirai que la thérapie génique en général ne pose que peu de problèmes d’éthique spécifiques. Elle soulève des questions d’éthique bien sûr, mais ce sont exactement les mêmes que celles soulevées par la recherche médicale en général. La recherche médicale doit être faite selon des règles très précises, la thérapie génique aussi.

Le seul point particulier, bien que le point ait déjà été tranché, concerne la thérapie génique germinale. Modifier des cellules germinales a, par définition, pour conséquence une modification transmissible du patrimoine génétique à notre descendance. En le modifiant, on ne peut pas être à 100 % sûr de la complète maîtrise de la modification. Il est donc légitime que cette approche reste interdite. La thérapie génique somatique, par opposition, est une recherche médicale et doit en suivre strictement les règles.

Commentaire

Ajouter un commentaire

ENFANTS ATTEINTS DE CANCER

Cher Monsieur le Professeur,

Je suis vice-présidente de l’association KELIAH et sur FB

Nous sommes amis, et je vous en remercie. Aussi, je souhaiterai entrer en relation avec vous ou votre service afin de vous donner des infos, un dossier de presse par exemple, sur ce que nous faisons dans le domaine de la maladie des enfants !

Nous avons besoin également de conseils .…

Mon tel est le 06 82 30 65 01

http://www.keliah.org

En vous remerciant , recevez mes salutations disitnguées.

Je vous souhaite une très belle journée

Léa Sangler