Est-ce qu’il y aura un après-pétrole ?

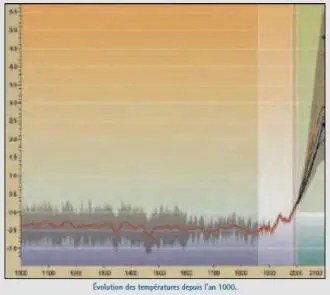

Le premier élément qui m’amène à poser cette question est ce graphique du GIEC représentant l’évolution des températures sur le dernier millier d’années. Sans entrer dans les détails compulsés par Emmanuel Leroy Ladurie, on y voit les siècles prospères du haut Moyen Âge, de 1000 à 1300, puis le refroidissement du siècle de Louis XIV. Mais ce sont là des variations infimes par rapport à ce que prévoient les scénarios du GIEC, du plus économe au plus laxiste, d’ici 2100, comme le montre la partie droite du graphique.

Nous n’avons aucune référence historique qui puisse nous aider à penser l’après-pétrole ; seulement quelques références préhistoriques, la fin du tardiglaciaire, entre ‑10000 et ‑8500, où la température aurait augmenté de quelque six degrés. Or, cette période est celle de la transformation la plus profonde qu’ait connue l’humanité : le début du néolithique, les sédentarisations, l’élevage des ongulés, l’agriculture en Mésopotamie1 et en Anatolie.

Ce réchauffement a rendu dans ces régions la vie plus facile. On peut supposer qu’il a aussi contribué à persuader l’espèce humaine de sa supériorité. Au lieu de se penser comme un élément de la nature, au même titre que ses frères animaux, elle serait partie dans une illusion prométhéenne, qui nous habite encore, celle de la maîtrise de l’évolution du monde.

Si l’on porte son regard, non plus vers la Mésopotamie, mais vers le Sahara, les fresques du Tassili, entre autres données archéologiques, nous montrent qu’il y a quinze mille ans, ce Sahara était une savane accueillante où les antilopes se désaltéraient dans de grands lacs. Les hommes y étaient nombreux et menaient une vie de chasseurs, sportive et semble-t-il plutôt facile. Qu’est devenu le Sahara à la suite du réchauffement de la fin du tardiglaciaire ? Un désert !

Les changements de température, à cette époque, s’étendaient sur plusieurs siècles et s’accompagnaient de fluctuations. Les humains pouvaient quitter progressivement les régions inhospitalières génération après génération. Mais si, comme le prévoient les climatologues, l’accroissement du XXIe siècle se fait en seulement deux ou trois générations, ce sont des centaines de millions de « réfugiés climatiques » qui vont chercher à survivre par tous les moyens.

D’ores et déjà, si mes informations sont confirmées, des dizaines de millions de Chinois auraient pacifiquement passé la frontière russe et seraient en train de cultiver la Sibérie, une des régions du monde à laquelle le réchauffement devrait bénéficier.

On les comprend ! la perspective du développement urbain que nous montrent les images en provenance de Chine, le pays où l’on porte un masque pour circuler dans la rue (voir Courrier International n° 853, du 8 au 14 mars 2007) est pour nous invivable. Elle n’a vraiment rien d’attrayant, sauf peut-être l’argent. En délocalisant leurs usines, est-ce que les Occidentaux ne se seraient pas débarrassés de ce qu’ils n’ont plus envie de vivre : occupons-nous du paradis et laissons-les gérer le purgatoire…

Résultat : la Chine est le second émetteur de CO2 après les États-Unis et deviendra le premier dans la décennie qui vient, à cause de la construction massive de centrales au charbon, non pas le « charbon propre » préconisé par nos plus intelligents camarades, mais la centrale à charbon classique, qui rejette dans l’atmosphère un maximum de poussière et de gaz carbonique.

Que les grandes puissances n’aient même pas accepté le protocole de Kyoto, dont on sait qu’il est très insuffisant pour maîtriser l’effet de serre, est un signe d’inconscience. D’autant que les informations sur lesquelles insiste le rapport du GIEC ne sont pas nouvelles : lorsque, en 1990, il y a dix-sept ans, nous avons publié 2100, récit du prochain siècle, les estimations de réchauffement étaient entre 3 et 6 °C pour le XXIe siècle. On savait même qu’il serait beaucoup plus important près des pôles (+10°) qu’à l’équateur (+1°).

Comme le rappelle l’article historique de Pascal Acot dans le hors-série de Sciences et Avenir de mars-avril 2007, l’idée de l’effet de serre non plus n’est pas nouvelle. Elle revient à Saussure, le physicien genevois (1740−1799), suivi par Ebelmen (France), Tyndall (Irlande) et Arrhenius (Suède) en 1903, qui se réjouissait des conséquences bénéfiques pour son pays. On ne peut pas plaider la surprise. Donc l’espèce humaine, malgré le développement de ses connaissances, continue à se comporter comme une espèce animale ordinaire : elle consomme les ressources accessibles jusqu’à épuisement.

Au XVIIIe siècle, le Révérend Thomas Robert Malthus fait un tour du monde. À chacune de ses étapes, il se pose la question : comment se fait-il que la population ne soit ni plus, ni moins nombreuse que ce qu’elle est ? Au terme de son périple, il donne une réponse élémentaire, dont la logique inspirera Darwin et le mouvement du « scottish enlightenment2 » : la population augmente jusqu’à saturer les subsistances, compte tenu de l’état de la technique et des mœurs.

Par exemple, les Indiens d’Amérique du Nord sont peu nombreux sur un très grand territoire. Ce sont des chasseurs, dans un milieu où la chasse ne peut nourrir qu’une faible densité de population. S’ils passaient à l’agriculture, ils pourraient se multiplier, mais ils ne le font pas, car ce n’est pas leur culture. Par contre, en Chine, la moindre surface est soigneusement cultivée, les empereurs eux-mêmes rédigent des traités d’irrigation et la densité atteint des niveaux élevés.

Darwin, impressionné par le raisonnement de Malthus, transposera sa logique au règne animal et, pour préciser les rapports entre espèces, ajoutera la notion de sélection « naturelle », par opposition à la sélection artificielle opérée par les éleveurs. Néanmoins, l’un et l’autre ne doutent pas que l’humanité se comporte, en ce qui concerne la reproduction et la consommation, comme toutes les espèces animales. Autrement dit, ses effectifs et ses prélèvements augmentent jusqu’à saturer les ressources disponibles. Évidemment, quand il s’agit de ressources non renouvelables, la chute est d’autant plus dure. Elle mène au retour de l’espèce à l’état « endémique », comme disent les biologistes comparant implicitement l’explosion démographique à une épidémie.

La question de l’après-pétrole est donc le plus grand défi : est-ce que les humains sont capables d’échapper à cette loi de la nature ? Défi d’autant plus redoutable qu’il s’agit bien de ressources non renouvelables. Sans doute, nous sommes intellectuellement capables d’anticiper, voire d’évaluer l’ordre de grandeur du problème et même de proposer des solutions. Mais cela suffit-il pour que les comportements évoluent ?

Dans l’état actuel du système économique mondial, la réponse est clairement non.

Voici un fait qui permet de comprendre pourquoi : il s’agit d’une enquête menée en Allemagne, qui a fait l’objet de statistiques soigneuses et détaillées. Elle a été portée à la connaissance du public en mai 2006 par le journal Die Welt et reprise en France par Psychologie magazine. Pour illustrer le résultat, ces publications ont montré deux séries de dessins d’enfants d’âge et de catégorie sociale comparable.

Les premiers regardent la télévision moins d’une heure par jour. Voici leurs dessins :

Les premiers regardent la télévision moins d’une heure par jour. Voici leurs dessins :

Le second groupe regarde la télévision plus de trois heures par jour. Voici leurs dessins :

Le second groupe regarde la télévision plus de trois heures par jour. Voici leurs dessins :

Le contraste est impressionnant, les enfants qui passent plus de trois heures par jour devant la télévision n’arrivent plus à se concentrer pour terminer leurs dessins. Les enseignants témoignent souvent de cette difficulté ; mais comme il s’agit d’observations isolées, effectuées hors d’un contexte scientifique, on ne les écoute que distraitement. Mais que signifient ces dessins et quel rapport avec l’après-pétrole ?

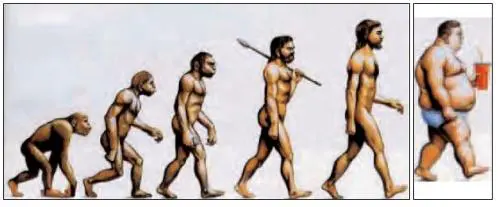

Pour caractériser cette évolution, je dirai que nous ne sommes plus des Homo Sapiens, mais des Homo cocacolensis3.

Il revient à Patrick Le Lay, président de la chaîne TF1, d’avoir donné la clef de cette énigme. Il a en effet prononcé une phrase restée célèbre. S’adressant à ses employés, il leur a dit : « Il faut être réaliste ; votre métier est de préparer les neurones du spectateur à recevoir le message de Coca-cola. » Cette phrase a fait scandale car elle énonçait une réalité.

On trouve ici un trait fréquent des économies postmodernes : en jouant sur les pulsions ou les préférences immédiates, on crée une situation qui appelle de nouvelles consommations.

Cette logique fut même poussée à l’extrême à Beyrouth et dans bien d’autres événements du Moyen-Orient : des entreprises font d’abord des profits en vendant des armes de destruction puis, une fois les destructions opérées, elles en font à nouveau à l’occasion des marchés de reconstruction.

Dans une civilisation privilégiant les marchés, c’est la logique marchande qui conditionne les contenus de l’information. Non seulement les contenus, mais la forme également. Car, pour capter l’attention du spectateur, la télévision produit des séquences courtes, de quelques secondes seulement, suivies d’un changement de plan. Il en résulte que le système neuronal de l’enfant apprend à zapper, et continue à zapper en l’absence de télévision, d’où cette difficulté à terminer ses dessins.

En voici une illustration, qui a fait la couverture du magazine britannique The Economist, en novembre 2004 :

Cet « Homo cocacolensis » est sous l’influence des messages publicitaires ; il est structurellement sur consommateur. D’ailleurs ce numéro de The Economist ne s’interrogeait pas sur les causes de cette situation, mais sur les produits qu’on allait pouvoir vendre au personnage situé à droite du dessin.

D’autres occurrences, plus diffuses, sont aussi à l’œuvre dans les marchés de l’eau (on pollue, puis on dépollue et on vend de l’eau minérale), dans l’alimentation, dans les soins médicaux et les produits pharmaceutiques où la prévention, beaucoup moins rentable que les soins, est quasiment délaissée et surtout dans l’urbanisme où l’extension des villes « en tache d’huile » crée des surconsommations structurelles d’énergie et accroît l’effet de serre.

Le lecteur excusera ces exemples un peu polémiques mais, dans la situation où se trouve la planète, il n’est plus possible de se contenter des fausses naïvetés de l’économie classique avec ses courbes d’offre et de demande. Le système fait structurellement pression sur le mental des agents pour que l’argent circule au prix même de la création de situations nocives, aussi bien pour les humains que pour l’environnement. C’est une machine aveugle qui n’est pas guidée par une finalité et sur laquelle les pouvoirs nationaux ont bien peu de prise. Depuis le milieu du XXe siècle, le monde dit libre me semble avoir lentement dérivé de la démocratie à la lobbycratie.

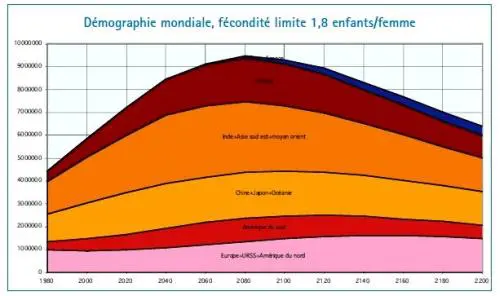

Actuellement, les seules forces qui commencent à s’opposer à ce qu’il faut bien appeler un destin tragique sont au niveau du citoyen. Les mouvements écologistes gagnent du terrain. La fécondité diminue et semble se réguler même dans les pays dits « en développement ». Le scénario tendanciel serait à peu près le suivant si l’on suit les hypothèses (prudentes) des Nations unies (voir graphique ci-dessus).

Néanmoins, malgré ces éléments favorables, je ne vois pas comment un monde pratiquant le libéralisme unifié, avec des niveaux de vie comparables à l’Europe actuelle et 9 milliards d’habitants en 2060–2080 pourrait devenir capable de contenir l’effet de serre.

La question de l’après-pétrole, donc, n’est pas résolue. Et sa solution ne se trouve plus dans l’arrogance prométhéenne et rationaliste de Descartes : « Je vis que le temps était venu de nous rendre comme maître et possesseur de la Nature. » Elle est de devenir maître et possesseur de nous-mêmes.

________________

1. Voir Jean Denis Vigne, Les débuts de l’élevage, éditions Le Pommier, 2004.

2. Parmi lesquels Adam Smith, Hume, Berkeley… Voir Norbert Wasczek, L’Écosse des lumières. 3. Selon l’expression de l’historien africain Joseph Ki Zerbo.